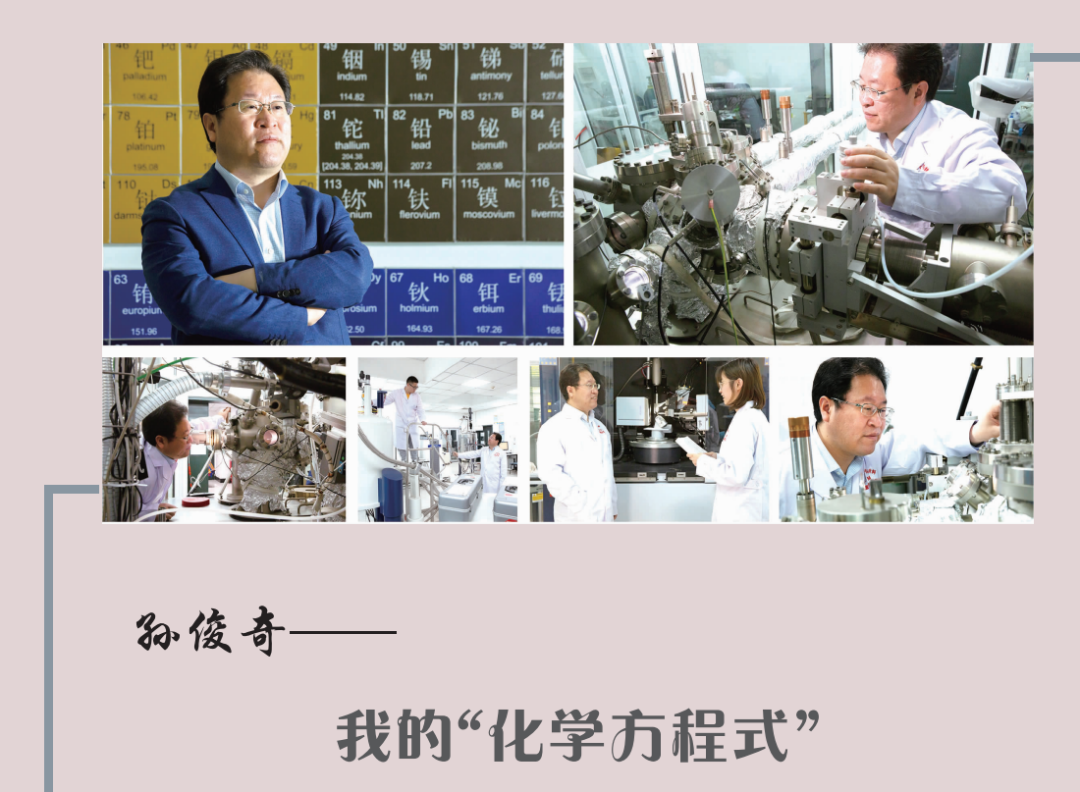

盟员风采|民盟长春市委会主委 孙俊奇:我的“化学方程式”

情不知所起,一往而深

初见孙俊奇,朴素的着装、和善的面容给人一种温润如玉的谦谦君子之感,言语平和却暗藏巨力。1975年出生的他,26岁获得吉林大学化学系高分子化学与物理专业博士学位,博士论文获评全国百篇优秀博士论文;28岁受聘为吉林大学教授;35岁成为吉林大学“唐敖庆特聘教授”;40岁成为吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室主任;42岁任吉林大学化学学院院长;45岁任吉林大学研究生院院长。别人眼中的他一路顺风顺水,也许会被认为是天赋异禀,也许会被认为是受到了命运的眷顾,其实,勇于挑战、不懈钻研才是他取得成就的关键法门;潜心治学、诲人不倦才是推动他不断向前发展的根本动力。

孙俊奇与化学学科仿佛有着一种莫名的缘分。高考时他的第一志愿并非化学,可他的性格使然,他仍是努力学习、不断专研。随着学习的不断深入,他对化学的兴趣越来越浓,对学业也变得痴迷,变得更加主动。他的梦想也从这不知缘起处展翅飞翔。他常说:“化学创造美好世界。”孙俊奇敏锐的思考与踏实的态度获得了他的导师中国科学院院士沈家骢和时任吉林大学化学系教授张希的关注。老师们开始指导他做一些适合自己的课题,又逐渐把一些高难度的、具有挑战性的项目交给他完成,使他在硕博连读期间得到了许多有益的锻炼,为他后来在学术上的不断提升打下了坚实基础。导师的言传身教为他树立了为人师表的良好典范,对他产生了深远的影响。他在后来的任教生涯里,始终不忘恩师的教诲,把教育学生当作第一要务,不仅向学生传授课本知识,还传授科研过程中的实用技能,更激发了学生对化学的兴趣、对科学的热爱。

2000至2001年,孙俊奇到德国参与慕尼黑大学物理系博士联合培养计划,2002年在日本理化学研究所攻读博士后。学成之后,孙俊奇选择回母校工作。当时正逢张希教授离开吉大,孙俊奇的入职正好使张希教授的研究方向在吉林大学得以延续和发展。

博观而约取,厚积而薄发

自闭桃源称太古,欲栽大木柱长天

也许是受两位恩师的影响,孙俊奇始终秉承着传道授业解惑的情怀,他常说:“要想成为一名优秀的大学教师,要科研与教学并重,两者必须相辅相成。”他认为只有做科研的老师走到教学第一线,把自己在科研过程中遇到的最新问题和最前沿知识教授给学生,才能真正激发学生的兴趣。而且学生一定要学一些跨学科的东西,理工科的学生应选修一些人文学科的知识,避免成为死读书的书呆子。

此外,他还特别注重因材施教。针对本科生,他侧重基础知识的讲解、整体知识框架的构建;对于研究生,他更侧重教授实验技能、仪器的使用以及思维方式的培养,他会帮助学生了解研究组的所有课题,让学生根据自己的兴趣点自主选择,并指导他们完成课题的研究。他重视知识的传授也重视品格的塑造,不断教育学生要在注重科研诚信的同时,将科研和国家需求相结合。“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,不断向科学技术广度和深度进军。”孙俊奇一直在用自己的实际行动履行着“灵魂工程师”的职责,也将沈家骢、张希二位导师的谆谆教诲在吉大校园中传承。

丹心未泯创新愿,白发犹残求是辉

孙俊奇不仅在科研上挥洒着自己的梦想,还在政治生活中有着自身的追求。2008年5月,他加入了中国民主同盟。而今,孙俊奇在承担着繁重的科研任务的同时,还担任民盟长春市委主委。作为民盟市级组织负责人,他始终保持清醒的政治头脑,把握住盟组织的政治方向,一如既往地把“讲政治”贯穿工作的始终,始终不渝地坚持中国共产党的领导,坚持走中国特色社会主义道路,坚持和完善中国新型政党制度,坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航,带领广大盟员切实承担起作为中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任。他始终以站得更高、看得更远、想得更深来思考和谋划民盟的各项工作,用实际行动践行民盟人的合作初心和使命,砥砺奋进,不负重托,奋力做好新时代的“答卷人”,以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉奋力推动新时代民盟事业行稳致远、进而有为。

从专家学者到民主党派的代表性人物,孙俊奇始终直面挑战、不懈奋进、砥砺前行,用勠力实干书写着属于自己的“化学方程式”,谱写着人生最绚丽的篇章。